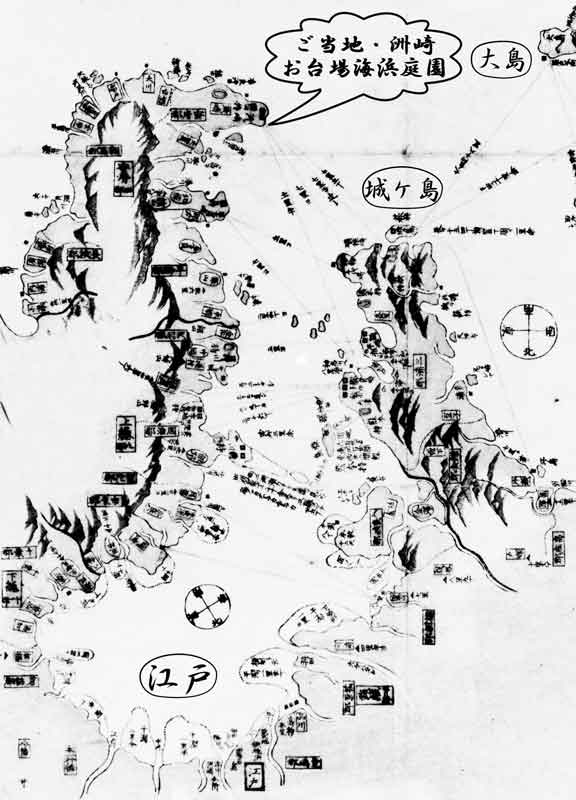

館山市博物館所蔵  館山市博物館所蔵 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

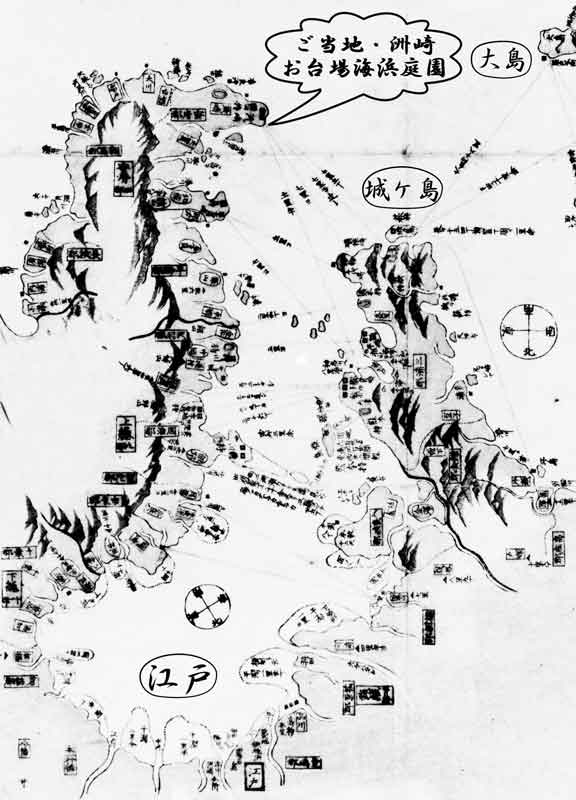

館山市博物館所蔵  館山市博物館所蔵 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

![]()

|

1.開国前の海防体制 1)江戸湾の海防計画 (1) イギリス軍艦フェートン号の長崎港進入 (2) 房州洲之崎 甲崎え台場取建 2)会津・白河二藩体制 (1) 文化年間の江戸湾防衛の基本方針は、相州側の城ヶ島と房総側の洲崎を結ぶ、江戸湾海口の警戒線で外国船を発見・臨検することに重点が置かれた。 (2) 州崎台場は「西南に海を受け、西岸は相州城ヶ島に対し地勢一段高く、海中に斗出せる絶壁の上にあり数十門の大砲を列ね架して外界を威圧する」もので、「陽の作り」と言われた。 (3) 松平定信は、白河藩が房総の警備を担当するにあたり、「七里隔たりたる州崎と城島との間をもって控制の場所」と定め、「異船一二艘たりとも、城島・州崎台場を乗抜させ申間敷」ことを基本方針とした。 (4) 州崎の勝崎台場と波佐間の松ヶ丘陣屋に、藩兵約500人が配置されるとともに、「勝奇丸」と「必勝船」と名づけられた二十櫓の新造軍艦二艘が、備え付けられた。 (5) 白河藩が房総の警備を担当した文化・文政期の備砲で最大のものは「神龍」と称する進退転旋自在の二貫目筒(口径三寸六分二)で、これを州崎に配置した。 (6) 警備体制の変更を受けて文政四年、「州崎の台場を富津へ引移すべき旨」の幕命が白河藩に下された。州崎には遠見番所を残し、州崎台場の備砲や番士を富津の台場と陣屋へ移転させた。 3)幕府直轄体制 (1) 江戸湾海防における幕府直轄体制は、相州と房総の御備場が「全く代官政治の下に属する」こととなった。 4)川越・忍二藩体制 5)御固四家体制 2.開国期の海防体制 1)ペリー来航と湾口防衛の限界 2)内海への防御体制の構築 3)品川台場の構造と防御力 4)沿岸防衛体制の再編 3.幕末動乱期の海防体制 1)江戸湾防備の強化 2)浦賀奉行所による様式砲の製造 3)浦賀奉行所による郷兵取立て 4)終末期の江戸湾海防 |